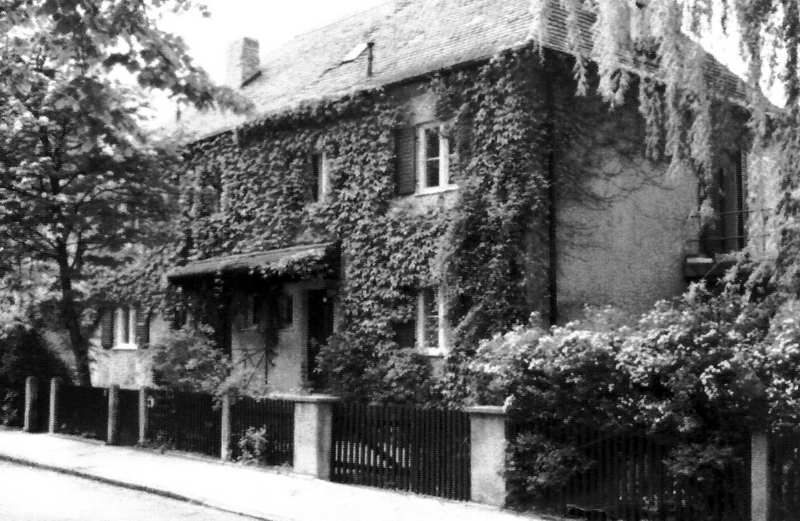

Ernst Penzoldts Geburtshaus

Das Geburtshaus von Ernst Penzoldt in Erlangen, Güterhallenstrasse 12, um ca. 1890

Vor dem zweiten Fenster links im Bild der Vater, Franz Penzoldt, beim Rosenschneiden. Auf dem Balkon die Grossmutter, Frau Pastor Penzoldt, daneben die Kinderfrau mit einem der vier Penzoldtsöhne im Wickelkissen.